大吟醸や純米酒など、様々な種類がある日本酒。

みなさんは、それぞれがどんな日本酒なのかご存知でしょうか?

「大吟醸は高そう」とか、「生貯蔵酒は火を通していない?」などとざっくりととらえている方を多いのではないでしょうか。

今回は、そんな複雑な日本酒の種類と、それぞれの違いについて詳しく紹介していきます!

Contents

日本酒の種類は分類方法によって異なる

まずは、全体像からお伝えします。

実は、日本酒は分類の仕方によって名称の種類が変わるのです。

どういうことかというと、「純米吟醸」と「生貯蔵酒」は別の日本酒のようにも見えますが、「純米吟醸生貯蔵酒の◯◯」という風に2つの名称(種類)が組み合わさることもあるのです。

というのも、日本酒の大枠としては、以下の2種類に分類されます。

- 純米酒

- 本醸造酒

上記、2種類の違いは、アルコール添加物の有無です。

以下で詳しく説明していきます。

純米酒の種類と特徴

純米酒とは、お米と麹のみで作られたお酒で、余計な添加物を含んでいません。

そんな純米酒も、さらに4種類に分けられます。

- 純米大吟醸酒

- 純米吟醸酒

- 特別純米酒

- 純米酒

上記4種類の違いは、精米歩合の違いです。

「精米歩合」とは、製造に使う米の、芯の部分がどれだけ含まれているかの割合を示します。

後ほど詳しく説明しますが、精米歩合の数値が高い(お米が磨かれていない)ほど、味わいの深さや米の香りを感じることが出来ます。

一方、お米が磨かれている、精米歩合の数値が低いほどすっきりとした味わいが特徴です。

純米大吟醸酒の特徴

| 原材料 | 米・米麹・水 |

| 精米歩合 | 50%以下 |

原材料となるお米を50%以上磨いて作る吟醸造りが特徴です。

上記では、割愛しましたが、この精米歩合の割合が低いほど、高品質とされており、一般的に値段も高くなります。 また、使用するお米や水によってもかなり味が変化するのが特徴です。

純米吟醸酒の特徴

| 原材料 | 米・米麹・水 |

| 精米歩合 | 60%以下 |

純米吟醸酒は、純米大吟醸酒よりも精米歩合高いです。

日本酒の味を大きく左右するのが、この「精米歩合」であるため、10%の違いで大きな違いが生まれています。

値段は、純米大吟醸酒よりは低いものが多いですが、固有の味や色合いを持っています。

特別純米酒の特徴

| 原材料 | 米・米麹・水 |

| 精米歩合 | 60%以下 または特別な製造方法 |

先ほどご紹介した純米吟醸酒と、原材料・精米歩合ともに違いはありません。

そのため、名前が純米吟醸酒と特別純米酒で異なるものの、酒質に違いがないものも存在します。

しかし、精米歩合の規定にあるように「特別な製造方法」で作られた特別純米酒は、純米吟醸酒ともかなり違う味わいを持っています。

純米酒の特徴

| 原材料 | 米・米麹・水 |

| 精米歩合 | 規定なし |

純米酒は、日本古来のお酒です。

精米歩合による規定がないため、原料米の精白度の高低によって味に大きな違いが出るのが特徴。

純米醸造酒と呼ばれることもあります。

本醸造酒の種類と特徴

本醸造酒は、純米酒と異なり、アルコール添加物を含んだ日本酒です。

純米酒同様、本醸造酒も以下の4種類に分類されます。

- 大吟醸酒

- 吟醸酒

- 特別本醸造酒

- 本醸造酒

本醸造酒に使用されるアルコール添加は、「醸造アルコール」と呼ばれ、全体における使用割合は10%未満でなければなりません。

大吟醸酒の特徴

| 原材料 | 米・米麹・水・醸造アルコール |

| 精米歩合 | 50%以下 |

純米大吟醸酒と、原材料・精米歩合は同じです。 違いとしては、醸造アルコールを使用しているかどうか。

醸造アルコールを添加する目的は、お酒の量を水増しするためではありません。

発酵中の酵母に、影響を与えて美味しい酒造りを行うためです。

そのため、使用する醸造アルコールの量もかなり少ないのが特徴。

純米大吟醸酒と比べても味わいの深さなどに遜色はありません。

吟醸酒の特徴

| 原材料 | 米・米麹・水・醸造アルコール |

| 精米歩合 | 60%以下 |

吟醸酒も、純米吟醸酒と原材料・精米歩合に違いはありません。

添加するアルコールの量も少なく、固有の香りや味わいを持っています。

特別本醸造酒の特徴

| 原材料 | 米・米麹・水・醸造アルコール |

| 精米歩合 | 60%以下 または特別な製造方法 |

特別本醸造酒の中には、吟醸酒と酒質に違いがないものも存在します。

吟醸酒や、大吟醸酒に比べて、すっきりとした味わいの物が多く、爽快な飲み心地を楽しむことが出来ます。

本醸造酒の特徴

| 原材料 | 米・米麹・水・醸造アルコール |

| 精米歩合 | 70%以下 |

吟醸酒などに比べて、醸造アルコールが使われている割合が多いです。

とはいえ、原料である米1トンあたりに、120Lまでしか醸造アルコールを使用していないため、米本来の香りも楽しむことが出来ます。

精米歩合は70%以下であり、ほかの本醸造酒に比べると味わいが軽く感じるでしょう。

普通酒の種類と特徴

上述した、純米酒や本醸造酒は、アルコール添加物の割合が10%未満です。

対して、普通酒と呼ばれる日本酒は、アルコール添加物が10%以上のものを指します。

この普通酒(一般酒)は流通する日本酒の7割を占めているそうです。

普通酒も大きく分類すると2種類存在します。

- 普通醸造酒

- 増醸酒

普通醸造酒の特徴

| 原材料 | 米・米麹・水・醸造アルコール |

| 精米歩合 | 指定なし |

醸造アルコールの割合が、醸造酒より多いです。

醸造アルコールを使用する目的としても、酵母を育てるというよりも、アルコールのかさ増しという意味合いが強いです。

本醸造酒や吟醸酒と比べるとかなり、アルコール感が強いものの、増醸酒よりはまだ風味を楽しむことが出来ます。

増醸酒の特徴

| 原材料 | 米・米麹・水・醸造アルコール |

| 精米歩合 | 指定なし |

普通醸造酒同様、醸造アルコールを多く含んでいます。

もろみの段階で、醸造アルコール・醸造用糖類を添加して、三倍に増やした酒(三倍増醸酒)を含んだ日本酒で、居酒屋などの飲み放題メニューに出てくるものの多くがこの増醸酒に該当します。

熱燗にして、雑味やアルコール分を少し増やして飲むのがオススメです。

その他の日本酒の種類と名称

日本酒の名称には、上述した種類のほかにも数多く存在します。

以下では、貯蔵期間による名称の違いと、火入れの回数による種類の違いについて紹介します。

日本酒の貯蔵期間による名称の違い

貯蔵期間によって、日本所の名称は3種類に分類されます。

それぞれの名称と特徴は以下の通りです。

- 新酒

- 日本酒が製造されてから間もないもの。一般的に、加熱処理前のものや、出荷されて半年もたたないものを指します。

- 古酒

- 製造されてから1年以上貯蔵された日本酒のこと。

- 長期貯蔵酒

- 長期熟成酒とも呼ばれ、長期間にわたって貯蔵された日本酒。一般的に3年以上貯蔵されたものを指します。

日本酒は、ワインやウイスキー同様、貯蔵期間によって味が変化します。

同じ銘柄でも、製造年や貯蔵期間が違うことで、味が異なるため、ぜひ飲み比べみてください!

日本酒の火入れ回数による種類の違い

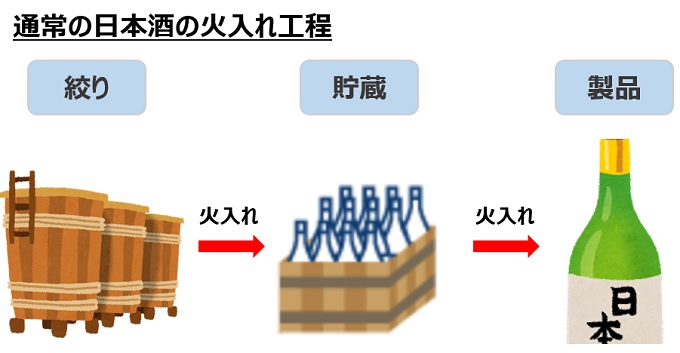

一般的な日本酒は、以下のイラストに記載のように、2回火入れを行います。

火入れとは、低温殺菌のことで、酒の中の「酵素の停止」や「雑菌の除去」を目的としたものです。

火入れをすることで、安定した日本酒が出来ると言われていますが、中には、火入れを行わないものや、1回しか火入れを行わない日本酒があるのです。

| 名称 | 絞りと貯蔵の間 | 貯蔵と製品の間 |

| 生貯蔵酒 | ― | 火入れ |

| 生詰め酒 | 火入れ | ― |

| 生酒(本生) | ― | ― |

生貯蔵酒に関しては、コンビニでも冷蔵で売られていますが、生酒までになるとほとんど流通していません。

というのも、生酒は雑菌が繁殖する恐れが高く、酒蔵から出したらすぐに飲む必要があるからです。

生酒は、出来立てということもあり、かなりフレッシュな味わいのため、酒蔵見学などの際にぜひ、飲んでみてください!

まとめ

いかがでしたか?

日本酒は、製造方法や原料の違いによって、名称・種類が異なります。

また、今回ご紹介した種類以外にも、絞り方や工程の違いによっても分類できます。

まずは、大吟醸や純米酒など、よく耳にする種類を理解して、日本酒を楽しんでみてはいかがでしょうか?

最近のコメント